前回、前々回では、「労働者ってなに?」「使用者ってなに?」ということで、労働者、使用者という用語の定義をお話しました。

実は、そこと密接に絡むのですが、今日は、「賃金ってなに?」というテーマで、賃金という用語の定義の解説をします。

「賃金」用語の定義については、労働基準法第11条に記載があります。

労働基準法第11条

| この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |

この条文からわかる「賃金」の定義は、次の通りです。

実際は、給料、給与、手当、賞与、バイト代等々・・・・、と称するが、そういった「呼び名」の問題じゃなくて、「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」のことである。

呼び名の問題ではない、その点は良いでしょう。ここで分析が必要なのは、「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」という部分ですね。では、順を追ってお話します。

前回、前々回で、「使用者」と「労働者」の定義の話をしました。まだお読みでない方は読んでいただきたいですが、ここではひとまず簡易的に、使用者=会社、労働者=従業員ということで話を進めていきます。

使用者と労働者は、労働契約を結んでいます。労働契約の内容は、次の通りです。

「会社は従業員に『これこれこういう仕事をしてね』と指揮命令をするよ、指揮命令を受けた従業員は、ちゃんと働くんだよ」

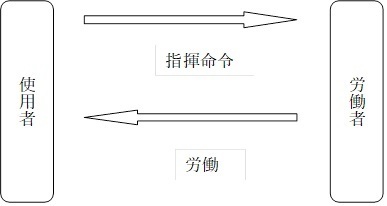

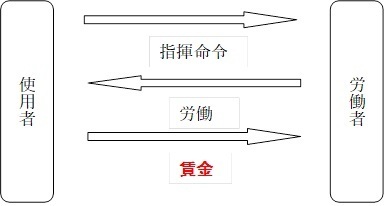

この使用者と労働者の関係のことを、法律では「指揮命令関係」といいます。図にすると次の通りです。

そして、この関係が成り立つときに、一方の当事者が使用者、もう一方の当事者が労働者、そして、使用者が労働者に支払うものが賃金です。

これで、「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」の意味をご理解いただけましたね。

ということは、これを裏がして見ると、次のようなことが言えます。

「労働の対償でないものや会社以外から払われるものは賃金ではない。」

少し長くなったので、その点はまた明日解説します。