【2013/1/21】

労働基準法 第1章 総則についてお話ししています。今日は、第2条です。

| 1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 |

○ 1項

「すべきものである」との文言からわかるように、「べき論」です。労働者と使用者が現実には対等でないがゆえに、理想論としてあえて設けられた規定です。

○ 2項

労働協約、就業規則、労働契約各々の解説をしましょう。このブログで前にも一度解説しましたが、大切なことなので再度記述します。

●労働協約

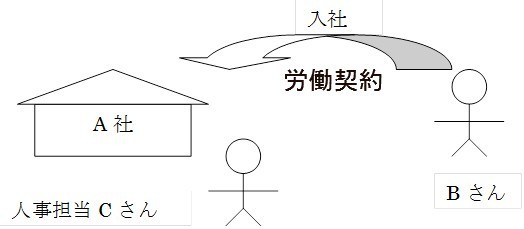

使用者(会社)と労働組合との書面協定です。一方の当事者は労働組合に限ります。

●就業規則

使用者は、法に触れない限りにおいて、労働条件を自由に決定できます。決定したもろもろの労働条件を記した文書が就業規則です。常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成・労働基準監督署への届出義務を負います。

●労働協約

使用者と労働者との労働条件に関する契約です。文書は不要で、口頭で有効に成立します。実際、正社員を雇うときに契約書を交わしている会社は少ないのではないでしょうか。

それぞれの「法的強弱」については、以下の記事をご覧ください。

https://www.tokyo-consul.jp/article/14570811.html

2項は、労働者、使用者双方共に、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、加えて義務の履行を求めています。

労働協約、労働契約はともかくとして、会社が勝手に作成した就業規則を労働者が「遵守」しなければならない、というのは少しおかしな気がしますね。労働者だって不満に思うこともあるはずです。

その考え方は正しく、この条文は単なる「訓示規定」と解釈されています。1項と同じく「べき論」ということですね。したがって、1項、2項共に(1条と同じく)罰則は設けられていません。

労働協約、就業規則、労働契約の内容について紛争が生じた場合は、裁判などの手段によって解決することとなります。